痔について

痔には3つの種類があります

日本人の3人に1人は痔で悩んでいるといわれています。

痔は大きく以下の3種類があります。

いずれもまずは薬で治療することが基本です。

1.痔核(いぼ痔)について

痔核とは?

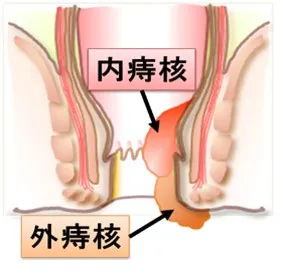

いぼ痔はさらに、直腸側にできる「内痔核」と肛門側にできる「外痔核」に分けられます。

痔核はどうしてできる?

肛門周辺の粘膜の下には、血管が集まって肛門を閉じる動きを補助するクッションのような部分があります。ここに排便時のいきみや長い排便時間、妊娠・出産などが原因で、肛門への負担が重なると、クッションを支える組織(支持組織)が引き伸ばされ、クッション部分が大きくなります。これが痔核(いぼ痔)です。

痔核はどんな症状?

- 排便時に血が出る

- 便が出きっていない気がする(残便感がある)

- 肛門に違和感がある

- 肛門のまわりにイボがある

- 排便時に脱出する感じがする

痔核の治療は?

- 薬物治療;外用剤(軟膏や坐薬)

- 生活習慣指導;排便習慣の見直し

- 結紮切除術

- 内痔核硬化療法

とうげ外科胃腸科での日帰り手術について

-

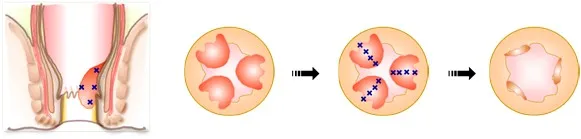

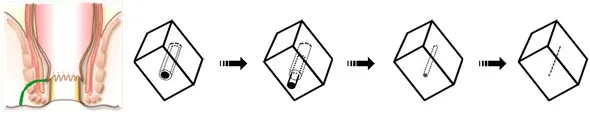

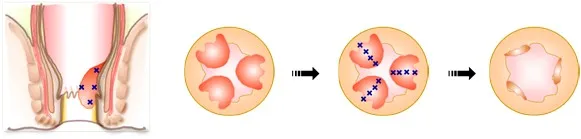

内痔核硬化療法;ALTA(ジオン)療法

ALTAとは硫酸アルミニウムカリウム・タンニン酸水溶液のことで、2005年3月に登場した硬化剤です。いぼ痔を切らずに注射で治す新しい治療法で根治が可能です。ALTA療法は4段階注射法ともいい、一つのいぼ痔に対し4か所注射します。注射したところは硬くなり、脱出や出血が改善します。注射による痛みや出血はほとんど無く日帰り治療が可能です。

-

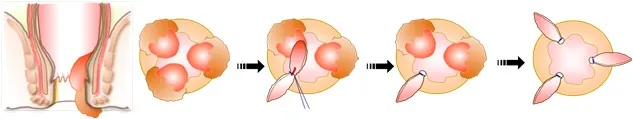

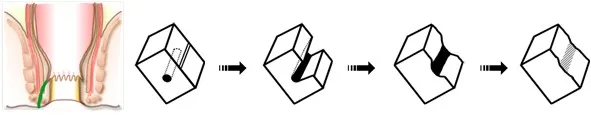

結紮切除術

皮膚切開して、痔核を含んだ粘膜を切除します(肛門括約筋は傷つけることなく温存されます)。痔核につながる血管があるため、根部を糸でしばります(結紮)。大きく脱出する痔核でも治すことができ、最も根治的に治療できる標準術式です。ALTA療法を併用することでほとんどの症例で日帰り手術が可能ですが、脱出する痔核の個数が多い場合や痔核が大きい場合は、入院治療が必要な場合があります。

2.痔ろう(あな痔)について

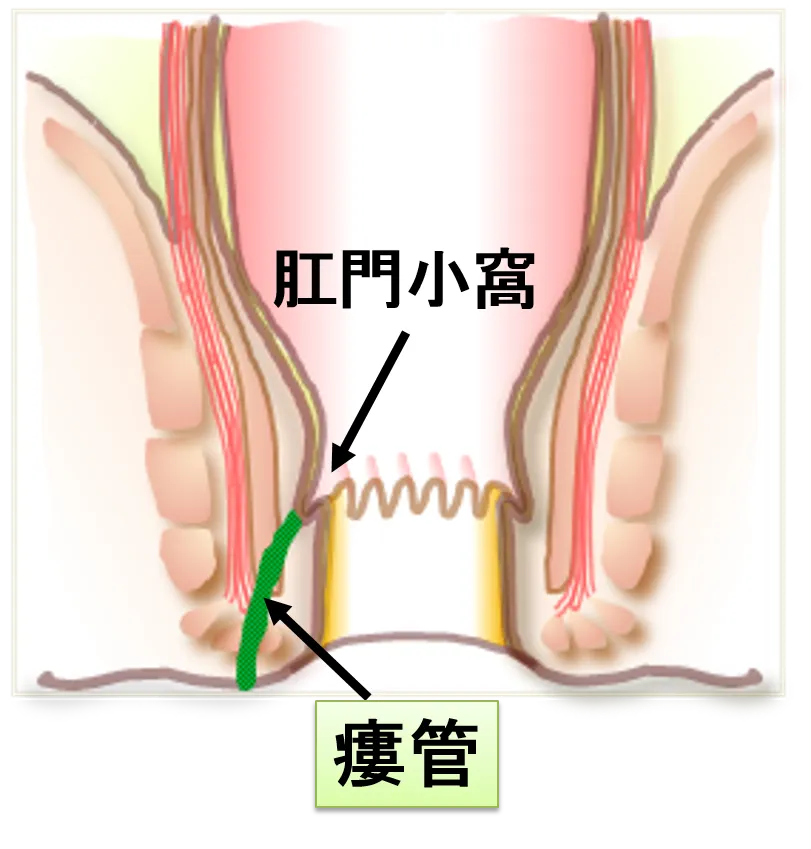

痔ろうとは?

肛門周囲膿瘍は、肛門小窩という小さなくぼみにばい菌が入ることにより突然腫れてしまいます。膿を切開、あるいは破裂して膿が出ることで完全に膿瘍が消失しまうこともありますが、多くの場合、肛門内のくぼみと排膿した穴との間にばい菌のトンネル(瘻管;ろうかん)が残ってしまいます。これを痔ろうと呼びます。瘻管が残ってしまうと根治手術が必要となります。

手術をしないで炎症を繰り返してしまうと、瘻管が複数に増えたり、枝分かれしたりと複雑になってしまい、治療が難しくなります。

痔ろうはどんな症状?

- 肛門の周囲がはれてズキズキとした痛みがある

- おしりから、膿が出ている

- 発熱(38~39℃)がある

痔ろうの治療は?

- 痔ろうと診断された場合は、原則として手術が必要となります。

- 肛門周囲膿瘍の治療後も、痔ろうにならないこともあります。この場合は経過観察となります。

- 瘻管の深さや、本数、枝分かれなどの詳細な状況は、触診のみで把握できるものばかりではありません。

当院では、最適な治療選択を行うために肛門超音波検査を用いてより専門的に診断をします。

この検査は、MRIでもはっきりしない痔ろうも詳細に診断が可能で、治療法を選択する上で非常に重要です。 - 痔ろうは長期に放っておくと、まれに「がん」になることもあり注意が必要です。

とうげ外科胃腸科での日帰り手術について

-

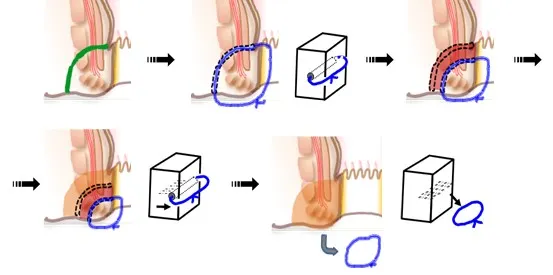

切開開放術

瘻管を開放し、底部からの治癒をはかります。瘻管が括約筋を深く貫かない浅い痔瘻に適応となります。

-

括約筋温存術

痔瘻の管をくり抜き、瘻管を切除します。肛門変形のリスクが低く、短期間で治癒が得られます。

-

シートン法

痔瘻の管を切除し、ゴムを留置します。術後1か月くらいより、ゴムを締めていき、自然脱落をはかります。肛門変形のリスクが抑えられます。

いずれの術式も日帰り手術が可能ですが、瘻管が肛門の深い部位を通る場合や、瘻管が複雑な場合は、入院治療が必要となります。当院では、術前に肛門超音波検査にて瘻管の走行を確認します。

3.裂肛(切れ痔)について

裂肛とは?

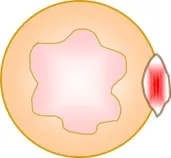

肛門の出口付近が切れて起こります。便秘で硬くなった便が、肛門の粘膜を傷つけてなることが多いとされます。何度も切れ痔を繰り返すと難治性となり、瘢痕や見張り疣などができます。慢性化すると薬で治癒することは難しく、根治術が必要となります。

裂肛はどんな症状?

- 排便時に痛みがある

- 排便後に痛みが残る

- お尻を拭いた紙に血がつく

- 便に鮮血がつく

- 便が細くなる

裂肛の治療は?

- 薬物治療;内服や外用剤など

- 生活習慣指導;排便習慣の見直し

- 裂肛切除術

- 側方皮下内肛門括約筋切開術(LSIS)

- 肛門形成術(SSG) ☜ 裂肛部の瘢痕などにより狭窄を起こしている場合

とうげ外科胃腸科での日帰り手術について

-

裂肛切除

慢性裂肛、見張りイボ、肛門ポリープを切除し、創部を整えます。

-

側方皮下内肛門括約筋切開術(LSIS)

括約筋の緊張が強いことが裂肛の原因と判断された場合は、内括約筋の一部を切開し、肛門の拡張をはかります。

-

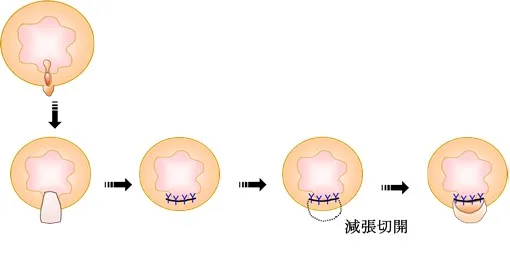

肛門形成術(SSG法)

慢性裂肛および瘢痕狭窄部を切除し、狭窄を解除します。切除部が再び瘢痕狭窄をきたさないように、肛門管外の皮膚と縫合し、切除部分に肛門皮膚をスライド(減張切開)させます。

いずれの術式も日帰り手術が可能ですが、肛門狭窄が高度で術前に十分な診察ができない場合は、入院治療が必要となります。

日帰り手術について

麻酔方法と日帰り手術

- 麻酔は、基本的に全身麻酔(局所麻酔と静脈麻酔を併用)で手術を行います。

下半身麻酔や目が覚めている状態で手術することに不安を感じている方は非常に多くいらっしゃいます。当院では手術室に入るとすぐに点滴から静脈麻酔を行い、眠っている状態で局所麻酔も行います。眠っているうちに手術が終了するので、身体や気持ちへの負担が少なく手術をうけていただけます。

(痔核の個数や大きさ、体格などにより低位腰椎麻酔や仙骨硬膜外麻酔を行う場合があります。) - いずれの術式も日帰り手術が可能です(診察時に日帰りでの手術ができないと判断する場合があります)。

当院での日帰り手術の特長と流れ -

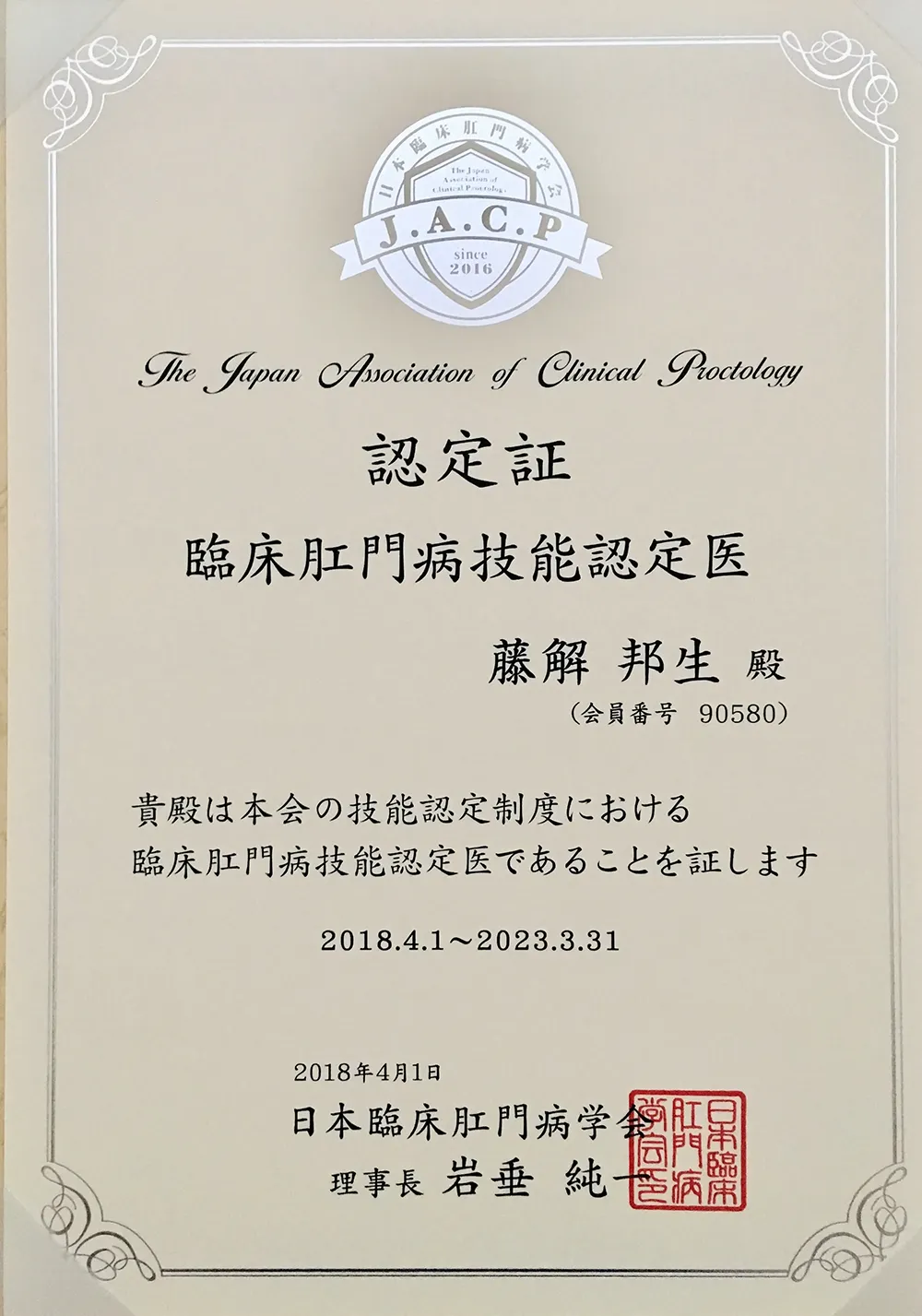

当院では日本大腸肛門病学会専門医・指導医(Ⅱb ; 肛門科)、臨床肛門病技能認定医・指導医の副院長が担当します。

術後の経過と注意点

肛門疾患の手術後は、出血と疼痛のケアが最も重要です。排便などにより手術の傷に負担がかかってしまうため、まれなケースですが出血や便秘、疼痛の増強など思わぬトラブルにつながる場合があります。

以下の注意点を守りましょう。

- 排泄;排便は我慢せず、できるだけいきまずにしましょう。便が硬くならないように水分も多めにとることをお勧めします。

- 運動;手術直後から歩行は可能です。注射治療以外の方は術後の出血予防のため1~2週間程度の激しい運動は控えることをお勧めします。

- 清潔;術後2日目からシャワーが可能で、術後3日目から入浴が可能です。

- 仕事;術後2,3日までは安静が望ましいですが、手術内容によっては、デスクワークや軽作業程度であれば翌日から可能です。調整が可能な方は、術後数日は療養できる環境のほうが余裕をもった治療計画を組むことができます。